Posted by Елена | Posted in Наши поездки, Путешествуем с детьми | Posted on 09-08-2014

Продолжение нашего путешествия. Начало здесь.

Продолжение нашего путешествия. Начало здесь.

На утро 24.07.14 запланировали сборы в дорогу, так как 25 июля должно было состояться открытие фестиваля, а у нас еще 1500 километров дороги и столько всего не пересмотренного на Байкале.

Из великого множества достопримечательностей выбрали Теплые озера недалеко от места нашей стоянки, знаменитые выступления байкальских нерп, которые можно было посмотреть в Иркутске или Листвянке, и музей Байкала в Листвянке. Все это запланировали посмотреть за один день и в ночь выдвинуться в путь дорогу.

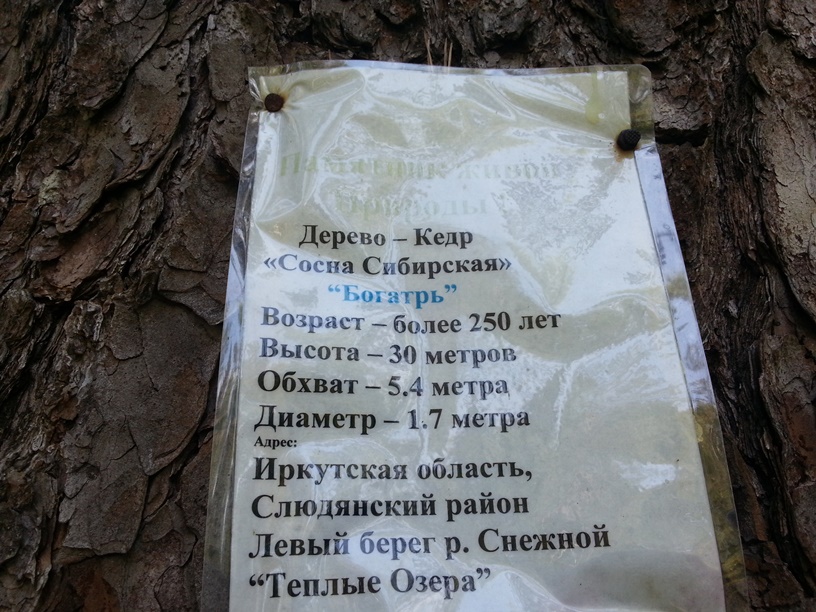

Теплые озера на реке Снежной

Первые на очереди – Теплые озера. Около 20 километров по асфальту в сторону Улан-Удэ и километров 5 по гравийке — и мы на месте. Как оказалось, Теплые озера — это не дикое место, а турбаза, где отдыхают не только в домиках, но и в палатках. Въезд и вход – платные, даже если вы заходите на 5 минут.

Три озера — Изумрудное, Сказочное и Теплое находятся у подножия горы Шапка Мономаха, названную так за правильную пирамидальную форму, напоминающую знаменитую шапку русских царей, в предгорьях Хамар-Дабана. Озера никак не связаны ни между собой, ни с речкой Снежной, протекающей неподалеку, и даже состав воды у них разный.

Одно из озер (Сказка) – содовое и считается мертвым, так как в нем практически не водятся живые организмы и не развивается растительность, однако его воды считаются полезными для человека. Озеро неглубокое — всего 1,5 – 2 метра в глубину и зимой полностью замерзает.

Озера возникли, когда при строительстве железной дороги на этом месте разрабатывались песчаные карьеры, впоследствии наполнившиеся водой.

Дорога к озерам больше похожа на сказочную аллею с огромными реликтовыми деревьями, стволы которых смогут обхватить лишь 5-6 человек, взявшись за руки.

Из-за ограниченности во времени мы пробежались по этим изумительным местам бегом, на ходу лакомясь черникой, костяникой и малиной и успев посетить только озеро Изумрудное — самое большое из озер. Но самом деле, стоило задержаться здесь подольше: подняться на гору, чтобы полюбоваться красотой и великолепием природы и побывать на остальных озерах.

Городок Слюдянка

Едем дальше. По дороге обгоняем странную процессию из бегунов в одинаковых майках с факелом в руках и в сопровождении патрульной машиной. Олимпийские игры вроде уже закончились, а факел задержался 🙂

Ответ приходит позже. Пока мы обедали в придорожном кафе, недалеко от Слюдянки вблизи от горнолыжного курорта, бегуны нас догнали и остановились в этом же кафе отдохнуть. Очень отзывчивые и доброжелательные, они с нами не только сфотографировались, но и подарили сувениры, а еще дали подержать факел, исполняющий желания

Оказывается «Бег Мира» — это международная факельная эстафета мира, дружбы и взаимопонимания, которая вдохновляет людей объединиться в своем стремлении к гармонии и единству. Участники в олимпийском стиле передают из рук в руки горящий факел как символ доброй воли. Каждый человек, независимо от уровня подготовки и возраста, может принять участие в эстафете — для этого достаточно пронести зажженный факел хотя бы несколько метров или даже просто подержать его в руках, выразив, таким образом, свою добрую волю.

Один из участников дал нам интервью о том, что такое Бег мира и для чего они бегут, а также как можно принять участие в этом мероприятии:

Нашла наши фотографии на их сайте

О всех достопримечательностях, находящихся на нашем пути, нам сообщала Таня, находя информацию о них в интернете прямо по дороге.

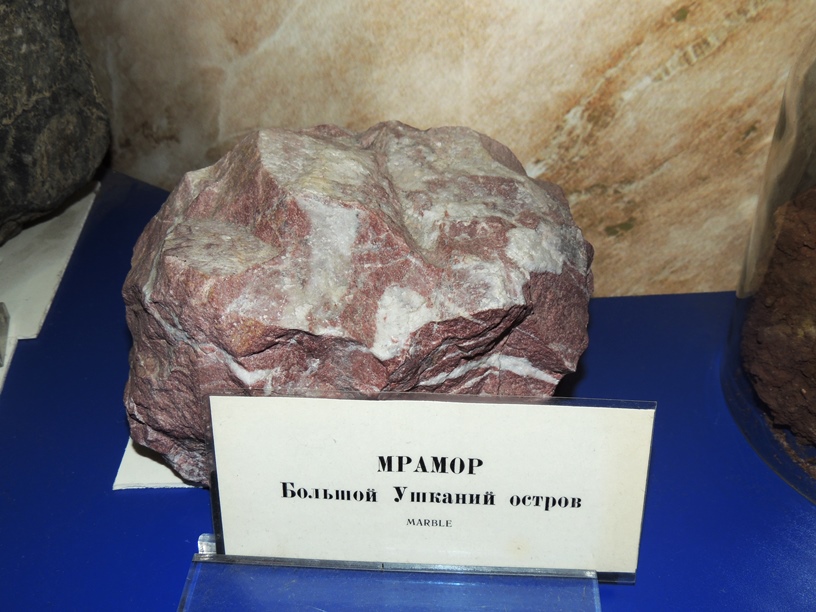

Слюдянка – небольшой городок в 110 километрах от Иркутска и получивший свое название за добычу слюды в прошлом, в настоящее время известен своими мраморными карьерами, заехать на которые не получалось. Поэтому решили посетить железнодорожный вокзал, построенный из белого и розового нешлифованного мрамора в 1904 году.

Рядом с вокзалом располагается Свято-Никольская церковь.

Иркутск

В Иркутск заехали только в 4 часа, поняв что наши наполеоновские планы по посещению достопримечательностей выполнить в один день нереально, большинством голосов ( в основном «девчачих») и к недовольству мужской части нашей команды, продлили время пребывания на Байкале еще на один день. Нерпинарий было решено посетить в Иркутске, а также здесь же сходить в знаменитый музей- ледокол Ангара.

Иркутск — своеобразный и оригинальный сибирский городок, который запомнился старинными жилыми деревянными домами с резными ставнями, множеством памятников архитектуры 19-20 века и запутанной схемой автомобильного движения с кучей односторонних улиц.

«Аквариум байкальской нерпы» расположен по адресу 2-ая Железнодорожная улица, 66. Выступления — каждые 45 минут.

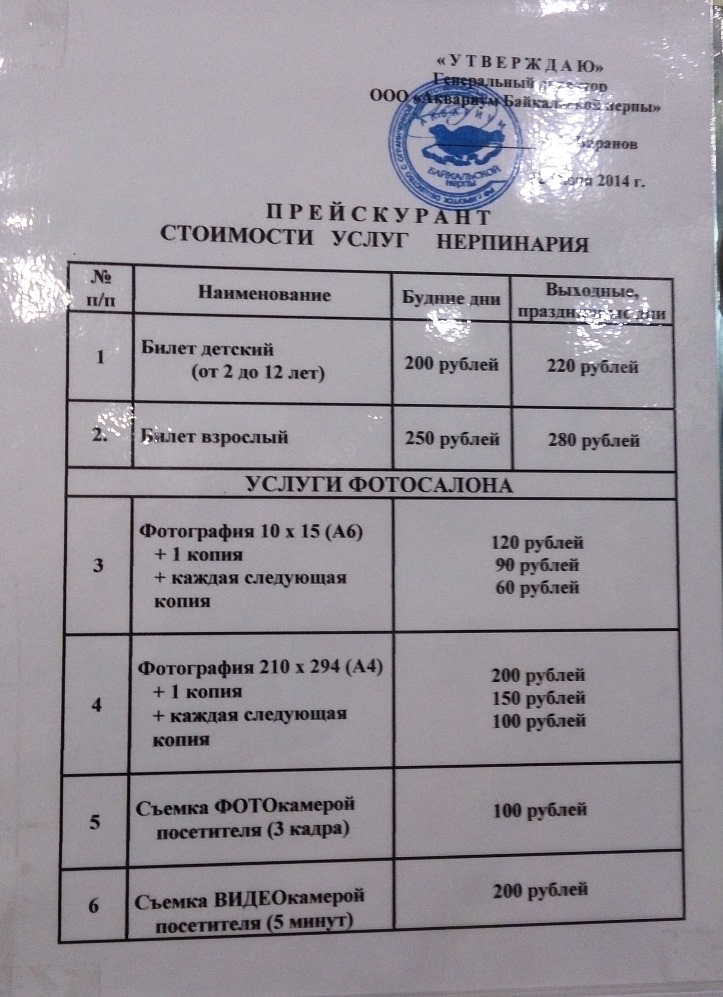

Фотографировать и снимать во время представление нельзя, памятные фото можно сделать уже после выступления.

Что только не вытворяли смышлёные нерпы Ласка и Вини-пух! И пели, и играли на трубе, и танцевали ламбаду и брейк, и считали до 5, и играли с мячом и даже нарисовали картину, которую тут же продали на аукционе всего за 230 рублей. Дети и взрослые были в восторге!

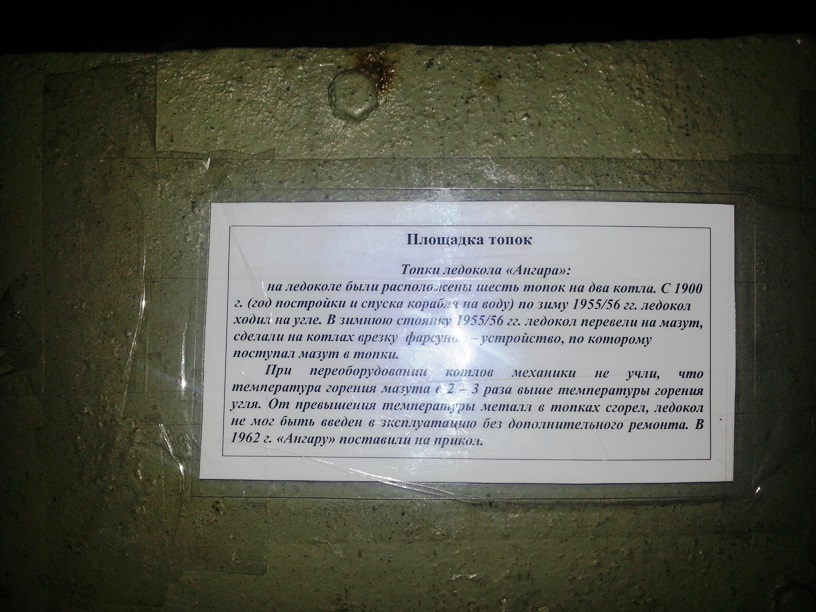

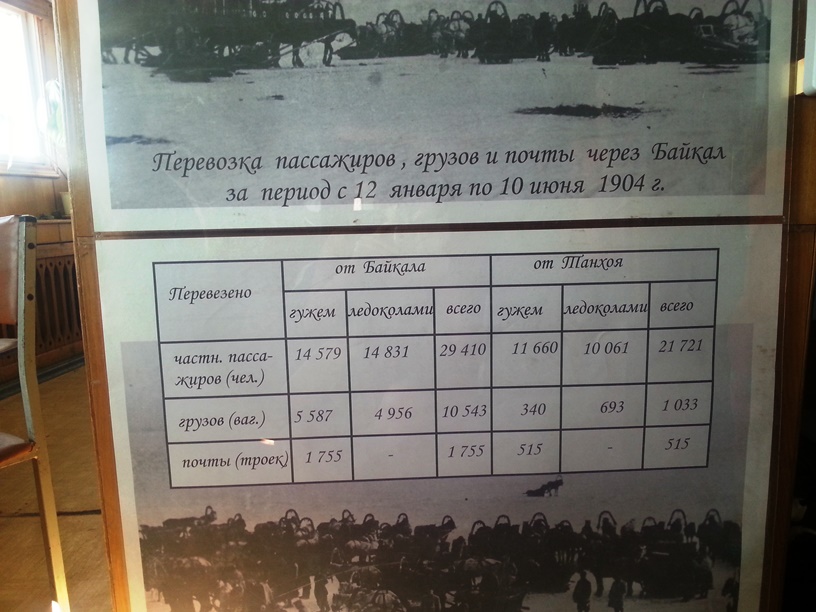

Дальше по плану музей-ледокол Ангара, единственный из первых судов ледокольного типа, сохранившийся до наших дней, спущенный на воду в 1900 году в помощь ледоколу-парому Байкал при строительстве Великой Сибирской железнодорожной магистрали. Позднее ледокол участвовал в гражданской и отечественной войнах, перевозил боеприпасы, пассажиров и продовольствие, пережил несколько капитальных ремонтов. Ледокол хотели разрезать на металлолом, когда он исчерпал свои ресурсы и он несколько лет пролежал полузатопленным в заливе Мельничном, пока в 1988 году его не подняли и не восстановили добровольцы-энтузиасты. Судьба ледокола под угрозой до сих пор – битва за владение продолжается , о чем нам с горечью поведала директор музея-ледокола, болеющая за него всей душой. Вход в музей символический – 50 рублей со взрослых. Дети заходят бесплатно.

В одном из помещений ледокола устроили оружейную комнату, где такой же увлеченный своим делом бывший каскадер, с интересом рассказывает и показывает историю разных видов оружия, а в конце экскурсии разрешает пострелять из него по мишеням. Не смотря на то, что выставочная комнатка небольшая, по времени экскурсия заняла больше часа. Мужчины точно не остались равнодушны, а вот голодные и уставшие дети бегали под ногами и просились на выход 🙂

Отведав знаменитых бурятских поз в Позной, в 10 часов вечера выехали в Листвянку, первое знакомство с которой основная часть нашей команды проспала.

Листвянка

Как и в первый раз найти подходящее место для ночевки дикарями не получилось. Время было к полуночи. Костя был готов остановиться прямо у дороги возле какого-то памятника на высоком утесе (как позже выяснилось – это был памятник утонувшему здесь когда то знаменитому писателю), но нам удалось его уговорить проехать еще немного и поискать другое место. Достать палатку из экипированной машины было весьма проблематично, а ночевать всемером в автобусе казалось неудобным (оказывается, мы ошибались, но об этом позднее). Поэтому было решено снять комнату для сильных представителей нашего отряда, так как им предстояла назавтра дальняя дорога за рулем, а нам с девчонками остаться спать в машине прямо перед гостиницей, где мы вполне комфортно разместились.

Наутро, умывшись и приведя себя в порядок в гостинице, с согласия радушного хозяина, мы отправились знакомиться с городком.

Расположен этот поселок в 65 километрах от Иркутска в истоке реки Ангара –единственной вытекающей реки из Байкала. Поселок небольшой, растянувшийся вдоль побережья всего в одну улицу примерно на 5 километров. Старинные деревянные избы стоят по соседству с многочисленными современными кафе, гостиницами и сувенирными магазинчиками.

Надо сказать, что хотя никто из нас никогда не был на Черном море, у всех почему-то складывалось стойкое впечатление, что мы находимся где-то на его курортах. Пристани с кораблями, сувенирные лавки, многочисленные иностранцы с рюкзаками за спиной, радушные и общительные местные жители создают ощущение туристического рая.

В небольшой кафешке доброжелательная хозяйка согласилась сварить манную кашу специально для наших детей и рассказала интересные истории из своей прибрежной жизни, пригласив посетить Байкал зимой, когда он по-особенному красив.

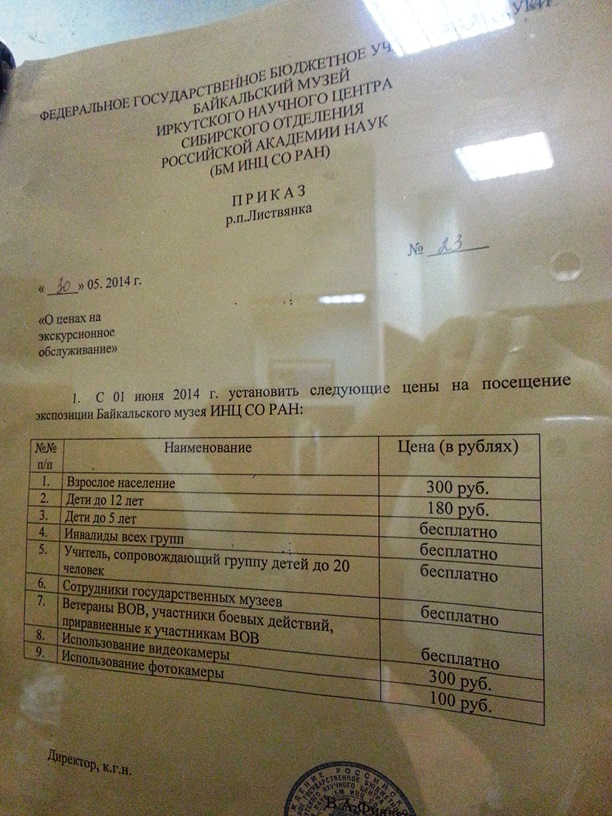

Накупив сувениров на местном базарчике, отправляемся в ненавистный нашим парням Музей Байкала, расположенный на въезде в город. Музей является уникальным в своем роде, так как его экспозиции почти полностью посвящены озеру Байкал.

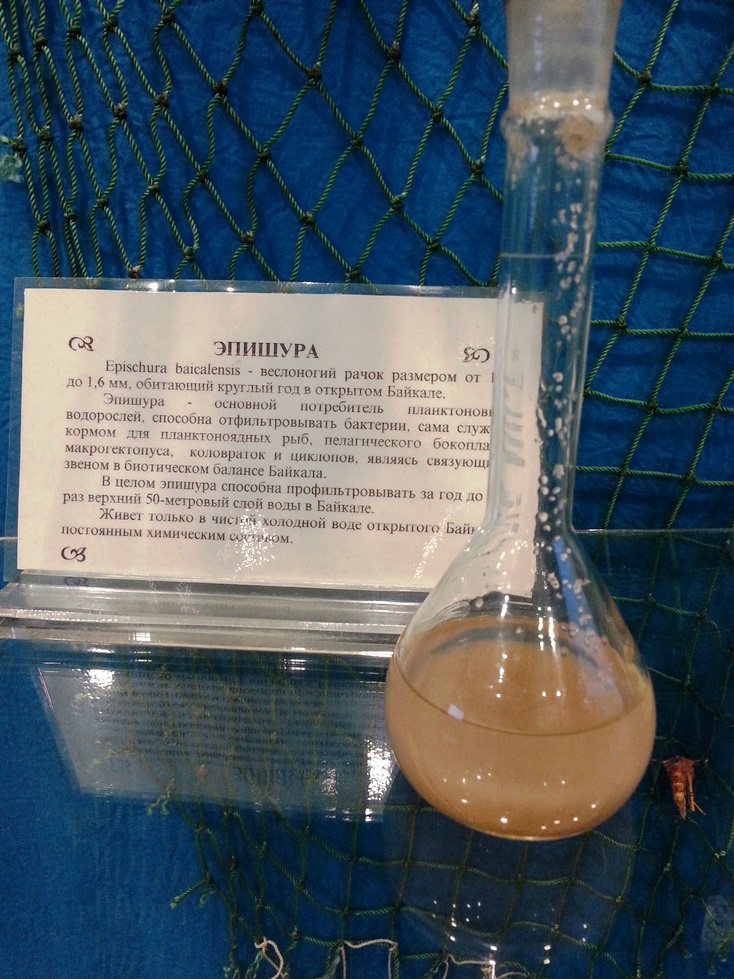

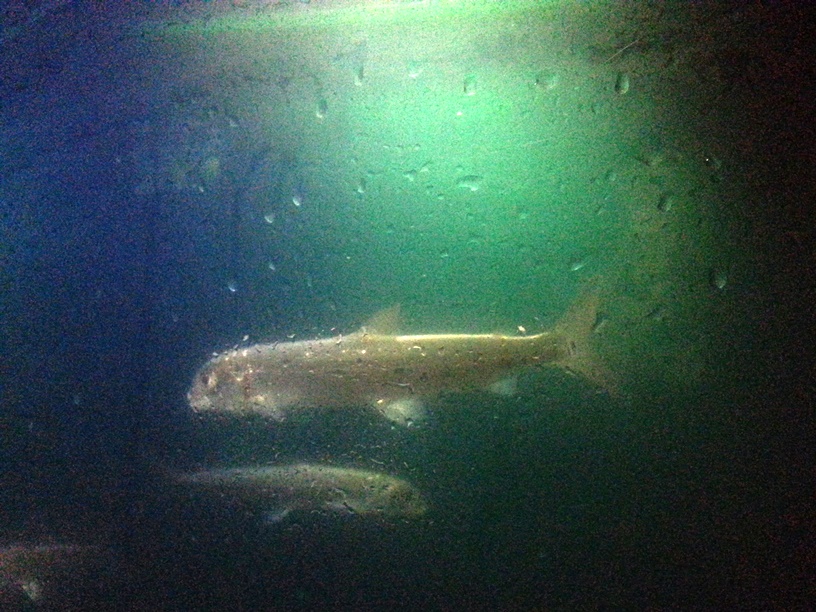

Увлекательно и доступно экскурсовод рассказал нам о многообразии и своеобразии бычковых рыб, омуле, хариусе, осётре, микроскопическом рачке эпишуре, который является основным очистителем воды в озере Байкал, а также о единственном млекопитающем озера — Байкальском тюлене (нерпе).

Все это мы увидели собственными глазами во второй экспозиции музея — большом аквариуме высотой с человеческий рост, вода в который поступает прямо из Байкала.

Оказывается, омулей существует 5 видов и все они внешне немного различаются между собой, а по словам экскурсовода, его мама даже отличает их по вкусу. Интересные факты узнали и об осетре байкакльском. В старину считалось, что его можно продавать только живым, чтобы не испортить его вкусовые качества, поэтому летом его отлавливали, живым привязывали к кораблю веревками и тянули по Ангаре до самого Иркутска. А зимой его живого клали на сани, закутывали в шубу и шкуры, голову обматывали тряпками и всю дорогу поливали ее водкой, чтобы он не дергался. Вот так, спокойного и довольного его доставляли на базар. Конечно, из-за особенностей транспортировки, цена подскакивала баснословно.

Голомянка – еще один вид живородящей рыбы, обитающей на Байкале, очень вкусной и полезной, но не ставшей промысловой из-за сложностей ловли, так как она не ходит косяками. Так местные жители случайно изобрели свой способ ее добычи – без снастей и наживки. Берут обычный шпагат, распушают его по всей длине, на нижний конец привязывают груз, а сверху – поплавок. Опускают эту конструкцию в озеро на 2-3 дня (зимой в лунку). Через 2 дня вся веревка по всей длине будет увешана рыбой, которая зацепится зубами и уже не сможет освободиться, так как этого не позволит строение челюстей. А цепляется она за шпагат, потому что он напоминает ей ее корм – мелких белых ракообразных.

В одном из аквариумов мы встретили лабораторный вид рыбы – скрещенного омуля с сигом. Ученые категорически против того, чтобы выпустить его в Байкал, так как тогда под угрозу исчезновения попадут оба вида и, в конечном итоге, останется только гибрид.

Так же от экскурсовода узнали, что завышенные цены на омуля вовсе не связаны с тем, что нерпа его всего съела, как утверждают ушлые торговцы, так как в рационе нерпы он составляет всего 1%. Нерпа просто не может его догнать и питается, в основном, голомянкой.

Есть на Байкале такое понятие, как «сорные рыбы», что вовсе не означает, что рыба плохая, просто обитает она в так называемых сорах (заливах Байкала) и представляет собой обычную рыбу для наших широт – окунь, щука, лещ, карп и другие, которые не водятся в самом озере.

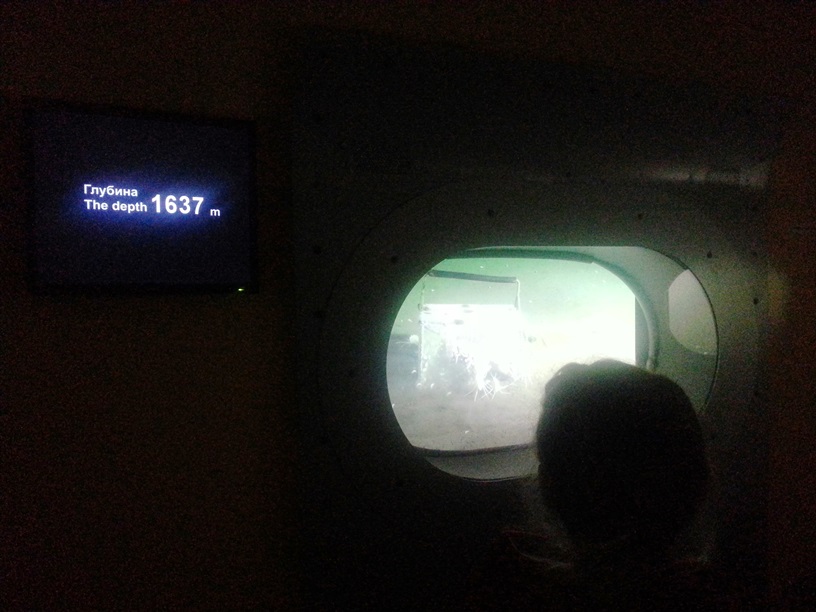

А еще мы погрузились в виртуальном батискафе на дно Байкала на глубину 1642 метра – самую глубокую точку озера, где увидели, как живут многочисленные подводные обитатели, благодаря которым вода Байкала так прозрачна и чиста.

Хотя наши мужчины и оставались недовольными и рвались поскорее на фестиваль, нам Листвянка очень понравилась и мы не пожалели, что в нее заехали. Жалели лишь о том, что столько всего еще осталось не увиденным – байкальская обсерватория, смотровая площадка с видом на знаменитый Шаман-камень, остров Ольхон, музей под открытым небом Тальцы, дендрарий, канатная дорога на камень Черского и еще куча всяких интересностей. Точно придется вернуться сюда еще раз!

Как ни жаль расставаться, но на этом наше знакомство с Байкалом закончилось, но наше путешествие продолжается. Впереди 1500 километров до Хакассии и IXмеждународный внедорожный фестиваль.

Продолжение следует…

Очень познавательно и увлекательно!

С каждой частью рассказ завораживает все больше и больше. Спасибо

Интересный рассказ. Очень захотелось поехать на Байкал.